肺癌

はいがん

非小細胞肺癌について

疾患概念

肺癌は、肺に発生する悪性腫瘍で、「小細胞肺癌」と「非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)」に大別されます。このうち非小細胞肺癌は全体の8-9割を占める最も一般的な肺癌です。非小細胞肺癌には、腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌などの組織型が含まれます。

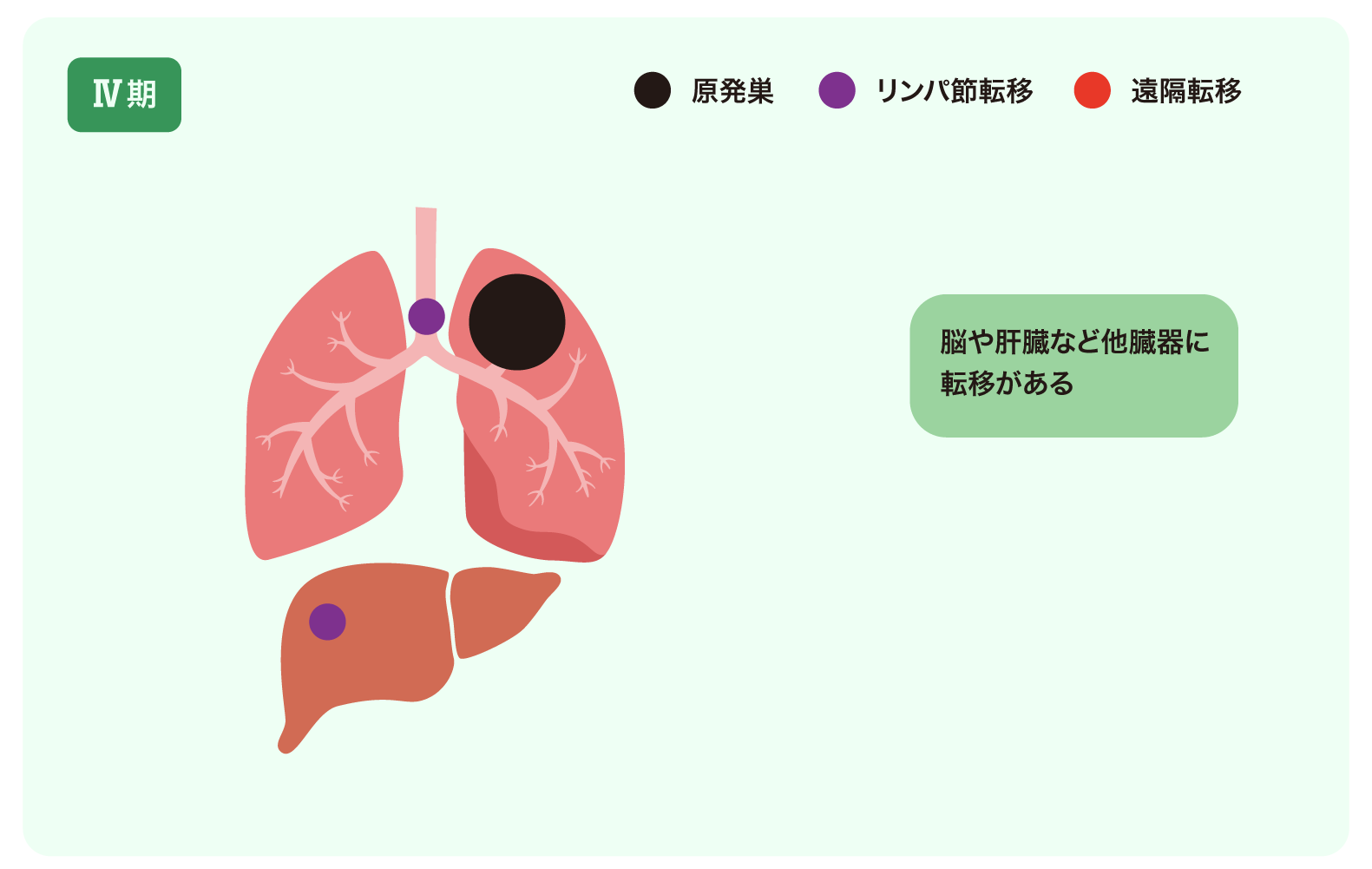

主に肺の気管支や肺胞といった部分から発生し、初期には自覚症状が乏しいことも多いため、発見が遅れることがあります。進行すると周囲の組織や遠隔の臓器(脳・骨・肝臓など)に転移を生じることがあります。

症状

初期の非小細胞肺癌では、特に症状がないことも多く、健康診断や画像検査で偶然見つかることもあります。進行してくると以下のような症状がみられます。ですが、この症状があれば肺癌であるというような症状はなく、他の疾患との鑑別が重要です。

- 咳(長引く咳や血の混じった痰)

- 胸痛

- 息切れ・呼吸困難

- 声のかすれ(反回神経麻痺による)

- 体重減少、食欲低下

- 発熱や倦怠感

また、転移部位によっては、骨の痛み(骨転移)、意識障害やけいれん(脳転移)などの症状が出ることもあります。

診断

診断は画像検査および生検を行うことで診断をつけます。胸部X線やCTなどの画像検査で,肺に異常な影が見つかっただけでは,まだ肺がんが疑われている段階であり,診断は確定していません。診断を確定させるには、気管支鏡検査、胸腔穿刺、針生検などの検査を行い、肺の異常な場所(病変)から組織の一部をとり出して、採取した細胞を顕微鏡で観察し、癌であることを確認すること(これを病理診断といいます)が必要です。肺癌が強く疑われる場合に内科での生検が難しい場合では、呼吸器外科にご紹介し外科的切除を行なっていただく場合もあります。

また肺癌は他の臓器への転移を起こすことから、肺以外の臓器も含め検査を行うことで、肺癌の広がりの度合い(病期診断)を行います。

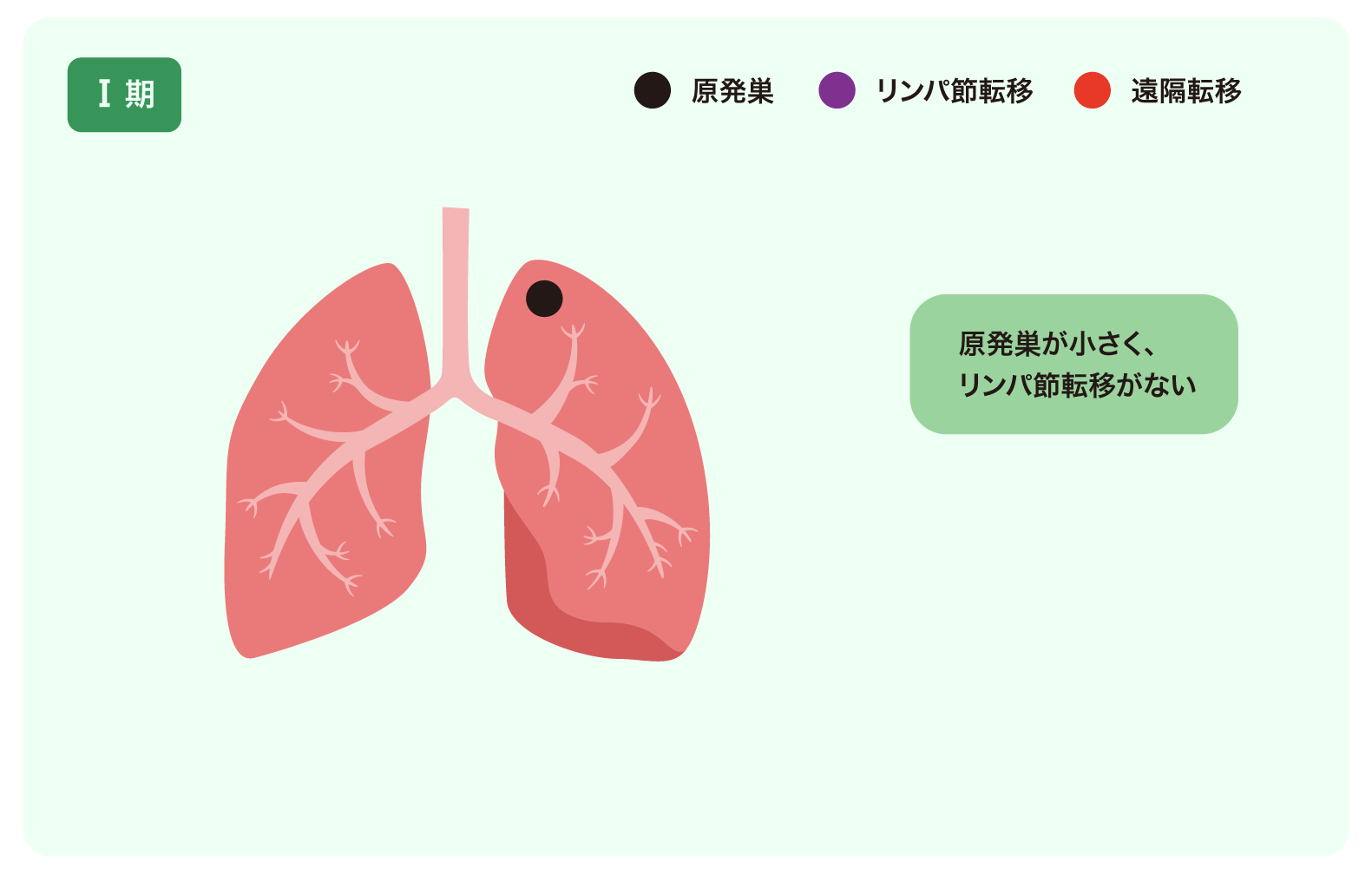

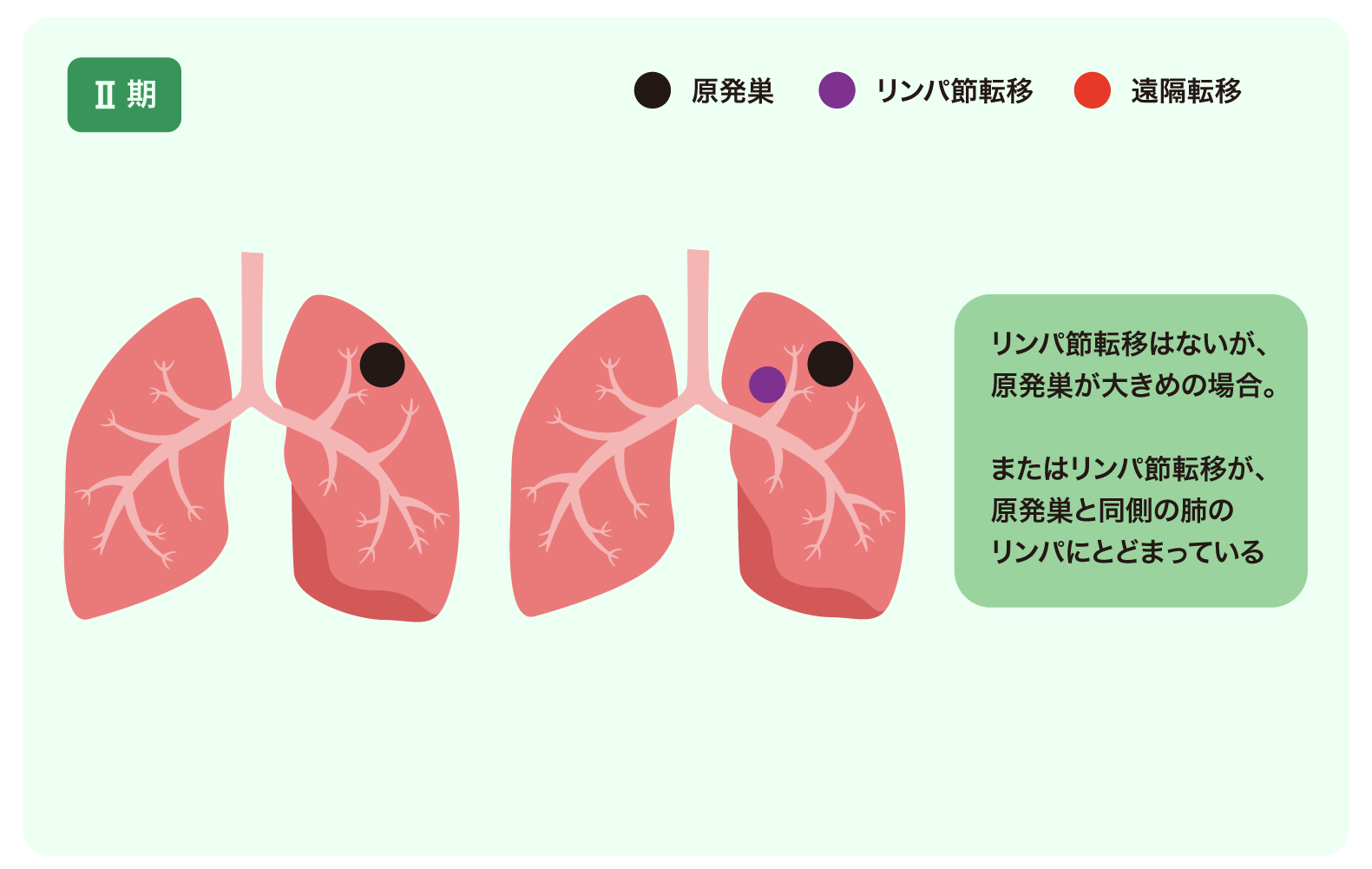

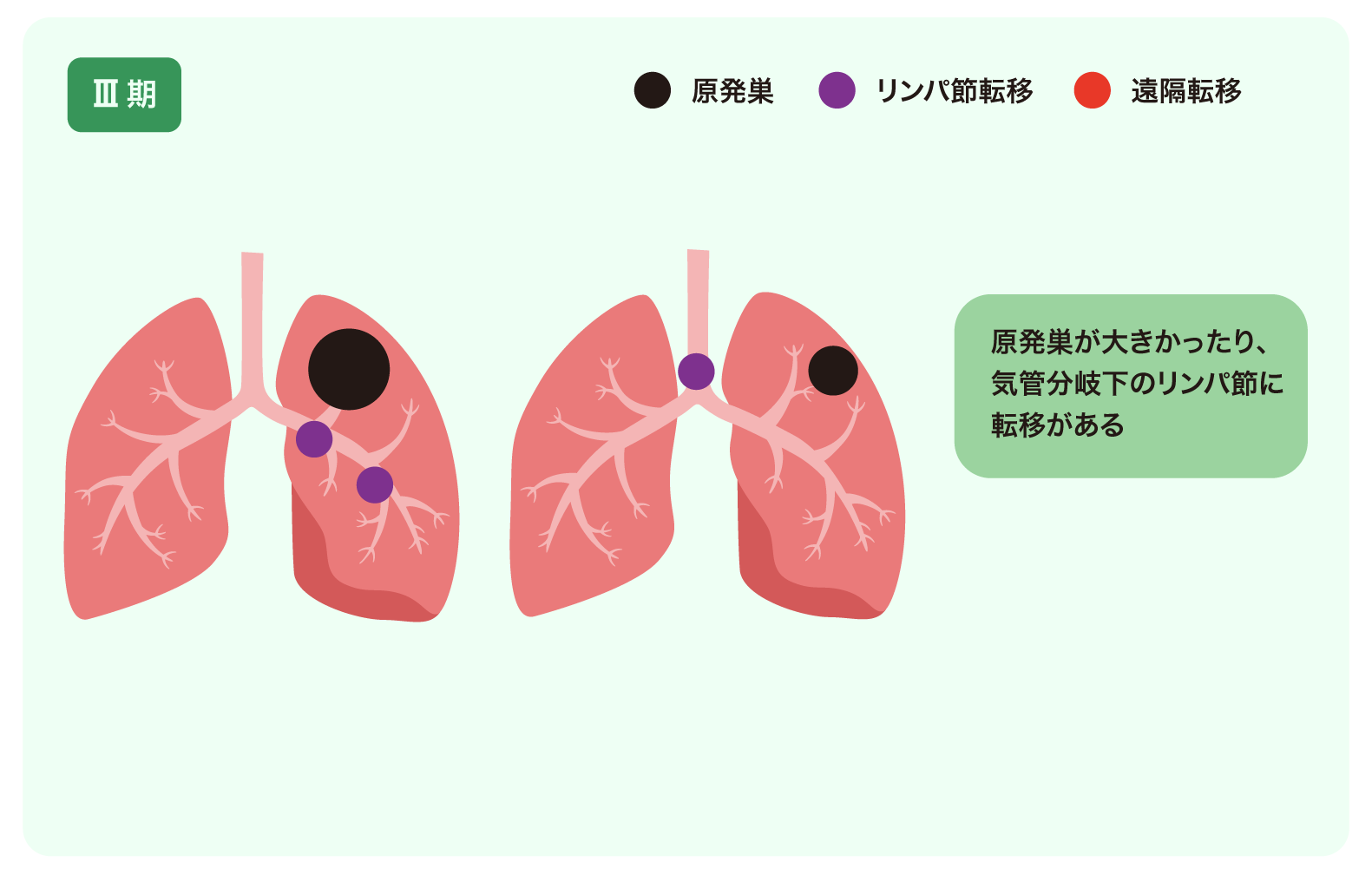

非小細胞肺癌の進行度(病期)は、TNM分類を基に決定されます。

- T(原発腫瘍の大きさ・浸潤範囲)

- N(リンパ節転移の有無)

- M(遠隔転移の有無)

これらの組み合わせにより、病期が決まります。

治療

- <手術療法>

-

- ステージI〜II(早期癌)では外科的切除が第一選択です。肺葉切除が基本ですが、機能温存のための区域切除なども選択されます。

- 最近では胸腔鏡下手術など低侵襲手術が普及しています。

- <放射線療法>

-

- 手術が難しい例には定位放射線治療(SABR)が有効です。

- 遠隔転移や局所進行例に対しても緩和的な照射が行われます。

- ステージIIIの場合では、薬物療法と組み合わせることがあります。

- <薬物療法>

-

非小細胞肺がんにはある特定の遺伝子の異常がある場合も多く認めます。

そのため採取したがん細胞の遺伝子検査や、免疫染色などを行うことで、患者さま個人に適したオーダーメイドの治療を組み立てます。- 化学療法:シスプラチン・カルボプラチンを含む多剤併用療法を行います。

- 分子標的治療:EGFR変異陽性にはオシメルチニブ、ALK融合陽性にはアレクチニブなどを使用します。化学療法と併用する場合もあります。

- 免疫療法:PD-1/PD-L1阻害薬(ペムブロリズマブ、ニボルマブなど)を単剤または化学療法との併用で使用します。

喫煙について

喫煙を継続した場合に肺がんに対する薬物療法の効果が落ちることが知られております。また気管支鏡などの検査、抗癌剤治療や手術の際に喫煙者では合併症が多くなります。そのため肺癌とわかってからでも禁煙は重要です。

医療関係者の方へ

治療に悩まれる患者様がいらっしゃいましたら一度ご相談いただけますと幸いです。

当院では治験や臨床研究も積極的に行っておりますので、ご協力いただける患者様がいらっしゃいましたらご相談頂けますと幸いです。

小細胞肺癌について

疾患概念

小細胞肺癌は、肺にできる癌の一種で、「非小細胞肺癌」と並んで、肺癌の代表的なタイプの一つです。この癌の大きな特徴は、進行のスピードがとても早く、見つかったときにはすでに全身に広がっていることが多いという点です。

小細胞肺癌は、喫煙と非常に強い関係があります。ほとんどの患者さんが現在または過去にたばこを吸っていた人であり、たばこの本数や喫煙年数が多いほど発症リスクが高くなります。

症状

初期にはあまり症状が出ないこともありますが、進行すると長引く咳、息切れ、胸の痛み、体重の減少、声のかすれ、骨の痛みなど、さまざまな症状が現れます。特に骨や脳、肝臓など、肺以外の臓器に転移して症状が出ることも少なくありません。

診断

小細胞肺癌は以下の方法で診断されます。

- 問診 (喫煙歴や症状の確認)

- 胸部画像検査 (胸部X線やCTで肺の状態を確認)

- 気管支鏡検査 (内視鏡を鼻や口から気管支の中に入れ、癌が疑われる場所から組織を採取)

- PET検査、頭部MRI検査(遠隔転移がないかを確認)

まず画像検査で「怪しい部分」を見つけ、その後、内視鏡で実際に細胞を取り、癌かどうかを確定します。転移しやすい癌のため、体のどこまで広がっているかも詳しく調べていきます。複数の検査を組み合わせて、正確な診断と適切な治療につなげることが大切です

治療

小細胞肺癌は、早い段階で広がる傾向が強いため、手術で取り切れるケースは非常にまれです。そのため、他の肺癌と違って、最初から手術ではなく薬や放射線による治療が中心になります。

抗癌剤は、全身に作用して癌細胞を攻撃する薬です。転移している場所にも効果を発揮します。

癌が胸の中にとどまっている場合は、抗癌剤と放射線治療を組み合わせて行うこともあります。

近年では、体が癌細胞を攻撃する力をサポートする薬である免疫療法が使われることもあります。

医療関係者の方へ

肺癌疑いの患者様がおられましたら一度ご相談いただけますと幸いです。

また、当院では治験や臨床研究も積極的に行っておりますので、ご協力いただける患者様がいらっしゃいましたらご相談いただけますと幸いです。