気管支内視鏡検査

きかんしないしきょうけんさ

1. 目的

気管支内視鏡は、気管・気管支・肺の内部を直接観察し、診断や治療を行うための検査・処置です。咳、喀血、異常陰影(レントゲン・CT)、肺癌、間質性肺炎の疑いなどの精査に用いられ、病変の位置や性状を把握し、組織・細胞を採取(生検)して病理診断を行います。

気管支内視鏡は、肺疾患の診断に欠かせない検査であり、技術の進歩により診断精度と安全性が向上しています。適切な準備と注意のもと、より正確な診断が可能となっています。当院では年間350件程度の気管支内視鏡を行っております。

2. 適応

以下のような病態に対して適応があります

- 肺癌などの悪性腫瘍の診断および病期診断

- 感染症(結核、非結核性抗酸菌症、真菌症など)の確定診断

- 間質性肺疾患の鑑別

- 喀血の原因検索

- 気道狭窄や閉塞の評価

- 外科的手術の前評価(リンパ節転移の確認など)

3. 方法

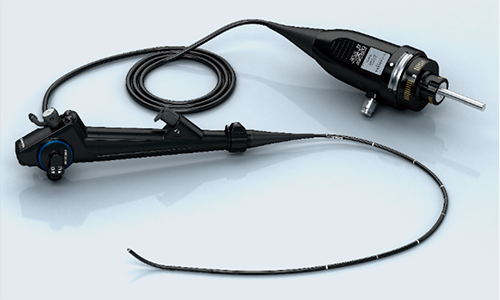

局所麻酔(咽頭・気道)および鎮静剤を使用して行います。口または鼻から細く柔らかい内視鏡(ファイバースコープ)を挿入し、気管支を観察します。必要に応じて、以下の手技が併用されます。

画像提供:オリンパスマーケティング株式会社

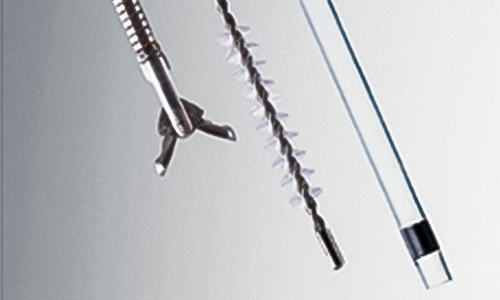

ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法(EBUS-GS)

末梢肺病変の精密検査に用いられ、超音波プローブを内視鏡の先端から挿入し、リアルタイムで腫瘍や病変の位置を確認しながら、生検や擦過細胞診(ブラッシング)を行います。従来の盲目的手技より高精度です。

画像提供:オリンパスマーケティング株式会社

気管支肺胞洗浄(BAL)

気管支鏡を用いて、肺の一部に生理食塩水を注入して回収し解析することにより、びまん性肺疾患の診断や病態を明らかにするための検査です。気管支肺胞洗浄の対象となる呼吸器疾患には、特発性間質性肺炎、過敏性肺炎、膠原病性間質性肺炎、薬剤性肺炎、好酸球性肺炎、サルコイドーシス、じん肺、肺癌(肺炎の形態をしめすもの)、肺炎、リンパ腫や白血病などに合併する肺病変、肺移植後の拒絶反応など様々な病気があります。

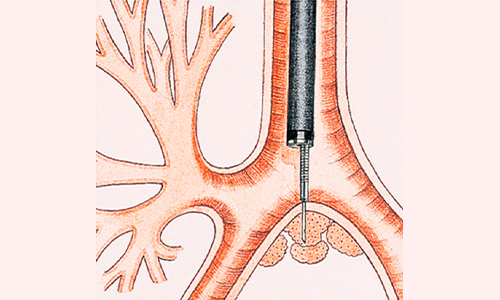

超音波気管支鏡ガイド下針生検(EBUS-TBNA)

主に肺門・縦隔リンパ節の病理診断に使用され、超音波ガイド下で安全かつ正確に針を刺して細胞や組織を採取します。肺癌の病期分類やリンパ節腫脹の鑑別に有効です。

画像提供:オリンパスマーケティング株式会社

経気管支肺クライオ(凍結)生検(TBLC)

間質性肺疾患の診断で使用され、組織を凍らせて引き抜くことで、通常の生検よりも大きく挫滅の少ない組織片が得られ、診断精度が向上します。これまでは外科生検が行うこともありましたが、TBLCで診断がつくことが期待されます。当院でもびまん性肺疾患の診断のために積極的に用いています。

光線力学療法(PDT)

主に肺がんなどの気道内腫瘍に対する治療法の一つです。まず光感受性物質(レザフィリン)を静脈注射し、一定時間後に腫瘍組織に選択的に蓄積された薬剤に対して、内視鏡を通じてレーザー光を照射します。これにより活性酸素が発生し、腫瘍細胞が壊死・破壊されます。PDTは正常組織へのダメージが比較的少なく、低侵襲で繰り返し実施可能な点が特徴です。主に気道閉塞の緩和や症状改善を目的とした姑息的治療として用いられますが、早期がんに対する根治的治療の選択肢となることもあります。治療後は光過敏症のリスクがあるため、一定期間の遮光管理が必要です。

4. 合併症

比較的安全な検査ですが、以下のような合併症が報告されています

- 咳嗽、発熱、咽頭痛(比較的軽度)

- 出血(特に生検時)

- 気胸(肺に穴が開き空気が漏れる状態)

- 呼吸困難

- 鎮静剤による低酸素・血圧低下

- 感染症(まれに肺炎)

5. 注意点

- 検査前約3時間、および検査後約2時間は絶飲食が必要

- 抗凝固薬の休薬が必要な場合があるため、事前の確認が重要

- 検査後は安静が必要で、一定時間の経過観察を行う

- 生検後は咳嗽や微熱が起こることがあり、数日以内に改善しない場合は再受診が必要

医療関係者の方へ

治療に抵抗性の患者様がいらっしゃいましたら一度ご相談いただけますと幸いです。

当院では治験や臨床研究も積極的に行っておりますので、ご協力いただける患者様がいらっしゃいましたらご相談頂けますと幸いです。